Quand les pirates inventaient la démocratie et l’assurance maladie

Dès le XVIe siècle, les pirates ont instauré des régimes d'autogestion démocratiques, dont certains principes, comme l'assurance maladie, mirent des siècles à retrouver la terre ferme.

Le 28 juillet 1609, une simple tempête jetée sur les premiers bateaux de la conquête anglaise a suffi à percer un trou dans le merveilleux projet de la Couronne : envoyé comme ses confrères pour alimenter en « bras frais » la colonie nouvelle de Virginie, le Sea Venture fut précipité sur une île paradisiaque des Bermudes, sans qu’aucun de ses habitants ne périsse. Or, dans ces contrées inexplorées, riches et pauvres Britanniques découvrirent le mode de vie oisif et heureux d’une poignée d’Indiens caraïbe pour lesquels la propriété privée, pas plus que le travail ou la faim, n’existait (presque) pas.

Alors que les bagnards déportés dans les plantations de la côte américaine crevaient de faim, de soif, poussés pour certains au cannibalisme par l’acharnement de la Virginia Company à exploiter ces terres nouvelles, l’équipage du Sea Venture se constitua en mutinerie et envoya à Londres un message improbable : ils resteraient hors du système.

Présentée en exergue du livre de Marcus Rediker et Peter Linebaugh (L’Hydre aux mille têtes, histoire cachée de l’Atlantique révolutionnaire), le naufrage du Sea Venture trace la ligne qui a séparé jusqu’au XIXe siècle la marine britannique et la piraterie : d’un côté, les folles ambitions économiques des grands marchands anglais et, de l’autre, le refus de d’une poignée de marins de servir de chair à canotage à cette dictature maritime qui sonnait le début du capitalisme. Car, n’en déplaise à Peter Pan, Walt Disney et tous leurs amis, la cruauté maritime était plutôt l’apanage de la Compagnie des Indes et des divers amiraux de la Royal Navy que des pirates de tous les océans.

Les débuts du capitalisme anglais : la dictature maritime

À l’époque où commence l’aventure maritime de l’Angleterre, le pouvoir doit faire face à un phénomène nouveau : l’exode rural. Avant même de les jeter dans les navires, la Couronne avait déjà commencé par jeter les pauvres à la rue en brisant le fonctionnement agricole traditionnel médiéval, basé sur l’usage de terres partagées (les commons), au profit de propriétaires terriens. Or, au même moment, les nouvelles colonies usaient à l’exploitation des champs et à la traite des Noirs des milliers d’hommes chaque mois, qui mourraient soit en route, soit sur place. La monarchie décida donc de déverser les prisons dans les bateaux qui, par la dureté de la mer, avaient l’avantage de se vider bien plus vite.

Poussé par la concurrence avec la Hollande pour l’appropriation du Nouveau Monde, l’Angleterre promulgua successivement des lois de plus en plus dures pour les marins et les paysans expropriés : en 1617, la déportation devint une peine criminelle légale ; en 1649, le refus de l’enrôlement forcé sur les chantiers navals devint passible de la peine de mort. En 1652, les Articles of War instaurèrent un véritable régime martial dans la Royal Navy, punissant 25 des 39 délits énumérés de la peine capitale. La terreur devint la règle des amiraux, seul outil dont disposait la Couronne pour faire tourner la machine atlantique qu’elle n’arrivait plus à alimenter. Car, les milliers d’hommes dont avait besoin le Commonwealth pour maintenir le pont de bateaux entre Londres, la Virginie et la Guinée, elle n’avait pas les moyens de les payer ou de les nourrir ! En 1620, les révoltes se multiplièrent pour non paiement de soldes et conditions de travail inhumaines : selon Rediker, trois quarts des marins recrutés de force périssaient dans les deux ans qui suivaient leur enrôlement. Et, parmi eux, seulement un cinquième mourrait pendant les batailles. Des conditions de vie qui poussaient des effectifs grandissants de l’autre côté de la loi de la Couronne, dans les bras des boucaniers et des pirates.

Un système humaniste, fruit des mélanges et des traditions

« Double inversé de la figure du souverain » pour reprendre la formule de Rodolphe Durand et Jean-Philippe Vergne, l’organisation pirate offrait une sorte de négatif des lois de la Royal Navy dans l’enceinte du bateau : au diktat d’un capitaine « imperator » ne répondant qu’aux ordres des actionnaires de sa compagnie, les pirates opposaient un chef élu démocratiquement, à une voix par tête, pouvant être démis de ses fonctions par le même suffrage, pour couardise, refus de pillage voire pour s’être trop comporté comme un gentilhomme ! Face à lui, un contrepoids, le quartier-maître gérant les réserves et les exigences des marins. Dans cette organisation égalitaire, chacun avait même accès aux vivres et à la boisson, « motivation plus forte que l’or », assurait le capitaine Bartholomew Roberts. Quant aux butins, ils étaient répartis en parts égales redistribuées selon une charte fixée dans chaque bateau : une par marin, une et quart ou une et demi pour les officiers subalternes et une et demi à deux pour le capitaine et le quartier-maître. Trois siècles et demi avant la lettre, les boucaniers avaient inventé le plafonnement des salaires ! Autre originalité : une partie de chaque butin était versé à un fond servant à indemniser les victimes des duretés de la mer, les amputés d’une jambe gagnaient ainsi trois parts du paiement du chirurgien mais, pour un œil, la moitié seulement de cette somme.

Il y a de maigres gages et un dur labeur ; ici, l’abondance et la satiété, le plaisir et l’aisance, la liberté et le pouvoir ; qui hésiterait à se ranger du côté du créditeur, quand tout le risque qu’il court est, au pis, de mourir étouffé ? Non, une vie joyeuse et une vie brève, telle est ma devise », Bartholomew Roberts, capitaine pirate.

Toutes ces idées, les pirates ne les avaient pas créées de toute pièce : nombreux anciens bagnards, ils avaient pour certains vécu comme paysans avant la fin des commons et héritaient de cette tradition paysanne de mutualisation. Sur le bateau, pas même le capitaine n’avait de cabine qui ne soit partagée, et toute atteinte au bien commun était sévèrement sanctionnée : citée dans L’organisation pirate, le « code de la côte » du capitaine Roberts prévoyait la mort pour qui détournerait « ne serait-ce qu’un dollar » du butin collectif.

À cette tradition rurale médiévale s’ajoutait l’apport des cultures indiennes et africaines niant la propriété : face aux mutineries et à la désertion, la Navy se voyait poussée à recruter des Français, des Hollandais mais aussi des Amérindiens, Caraïbes ou Africains, lesquels fuyaient parfois vers les bateaux ayant levé le drapeau noir. Il y était accueilli au même titre que les Européens. Moins nombreuses, les femmes avaient également leur place à égalité avec leurs camarades marins. L’équipage du capitaine noir Sam Bellamy comptait en 1717 huit nationalités, dont des Amérindiens, des quarterons et des esclaves affranchis ou échappés. De ces brassages émergea même un créole des mers, le pidgin, qui, à des mots anglais, ajoutait des bouts de français ou de hollandais, des termes de dialectes algonquins, une grammaire proche des langues d’Afrique occidentale… Face à ces échanges, la Navy édictait des lois : en 1743 encore, elle pendait des marins pour avoir entonné « des chants nègres ».

Une insurrection permanente mais locale

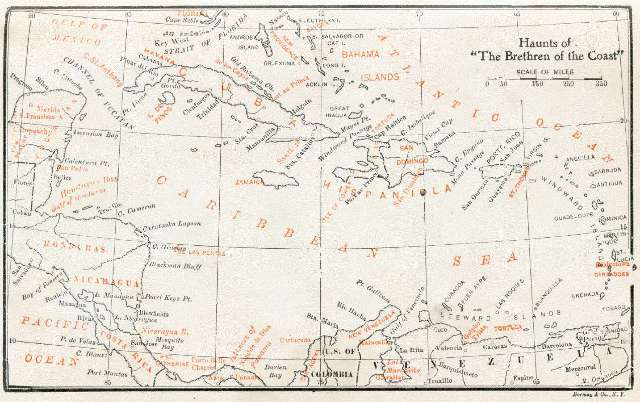

Bien que disposant de quelques « havres » (notamment en Jamaïque), la « nation pirate » restait très fragmentée : le plus gros équipage, celui du capitaine Morgane qui comptait 2000 hommes, était une exception au milieu d’organisations de quelques bateaux, réunissant une ou deux centaines d’hommes tout au plus.

En marge des nouvelles routes commerciales, la haute mer constituait pour les pirates un « maquis » où ils survécurent ponctuellement. Trois « vagues » de piraterie se brisèrent sur trois murs d’argent : en 1670, les boucaniers furent décimés par la Virginia Company, en 1690, la Compagnie des Indes fit pièce à leurs successeurs et, au début du XVIIIe, c’est le très lucratif commerce de l’esclavage qui eu raison des pavillons noirs.

Car, malgré son aspect marginal, la piraterie se mit en travers du processus d’accumulation capitalistique des premiers grands commerçants anglais. Sans être une révolution, elle s’est imposée comme une « insurrection toujours avortée sans cesse renouvelée », pour reprendre les mots de Rodolphe Durand et Jean-Philippe Vergne. Bien que discontinu, ce système de territoires d’égalité et de démocratie en dehors des cartes du Commonwealth a constitué une avant-garde sociale qui résonne jusqu’à aujourd’hui. Pour Hakim Bey, ces « zones d’autonomie temporaire » ou TAZ (Temporary autonomous zone) sont la réponse au problème de la masse nécessaire pour enclencher la dynamique révolutionnaire. Une insurrection permanente d’avant-garde sociale alimentée par des îlots reliés par un réseau hors de contrôle des autorités normatives ? Peter Pan a du souci à se faire…

Quelques pistes pour poursuivre l’exploration

- Un essai à lire et à pirater sur les “utopies concrètes locales” : TAZ de Hakim Bey.

Une pièce de théâtre classique inspirée du naufrage du Sea Venture : La Tempête, de William Shakespeare.

Un roman méconnu mais fantastique sur la nation maritime : Le vaisseau des morts de B. Traven.

De la SF française sur les aventures du capitaine corsaire François Villon égaré sur les mers et dans le temps : Le Déchronologue de Stéphane Beauverger.

Un film épique sur la réalité de la cruauté de l’amirauté britannique : Les révoltés du Bounty (1962) avec Trevor Howard dans le rôle du capitaine imperator.

Crédit photo : FlickR CC Pacticaowl ; earcos / Wikimedia Fish and karate.

Laisser un commentaire